【技術解説】抵抗率、シート抵抗測定の原理

接触式(4探針法など)・非接触式(渦電流法など)の、2種類の抵抗測定方式の装置を製造・販売している唯一の抵抗率、シート抵抗測定器メーカーナプソンによる、抵抗率、シート抵抗測定の定義、弊社の抵抗測定技術・原理の概要をご説明しております。

抵抗率、シート抵抗測定の3つの基礎知識

抵抗測定の定義

一般的に、物質や材料の導電性(電気の通し易さ)の評価として、電気抵抗(Resistance)が用いられています。電気抵抗の評価基準としては、下記の Ω(オーム)が馴染み深いものかと思います(「オームの法則」で記憶されているかたも多いでしょう)。

電気抵抗_(Resistance)= Ω [読み:オーム]

⇒ 電流の流れにくさを表す単位

デジタルマルチメーター(絶縁抵抗計)などで計測する絶縁抵抗も、一般的にこのΩの単位で表されます。

電気抵抗の単位は、物質や材料の形状によっても使い分けられており、測定対象によっては、JISなど業界ごとの工業規格で規定された電気抵抗の単位がある、などの理由で、主に使われている電気抵抗についての表記が異なります。

弊社の抵抗測定システムでは、抵抗[Ω]のほか、下記の2種類:抵抗率[Ω・cm]、シート抵抗[Ω/□]の抵抗測定単位にも対応しております。

抵抗率(Resistivity)= Ω・cm [読み:オームセンチメートル]

⇒ 物質の『体積抵抗値』

*比抵抗(specific electrical resistance)とも表現されます。

主に、シリコンウエハーやバルク、導電性ゴム・プラスチックなど厚さのあるものの電気抵抗を表す場合に使われます。

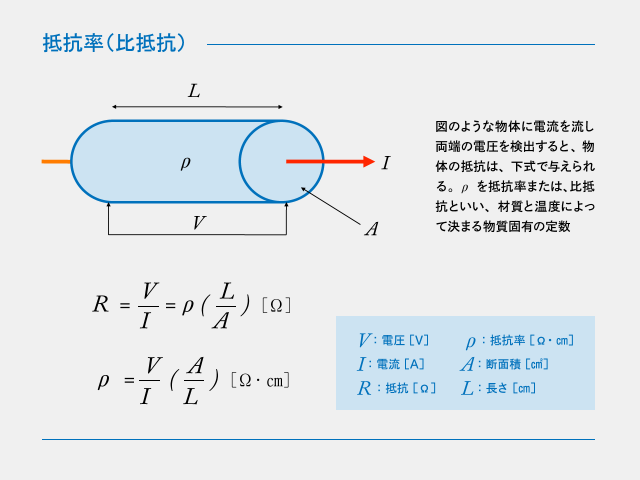

電気抵抗: R の値は、電気抵抗率を ρ、導体の長さを L 、導体の断面積を A とすると次の式で示されます。

したがって、電気抵抗率:ρ の値は、次の式で表されます。

*単位をΩ・cmとした場合は、1㎝×1㎝×1㎝での体積で示した値となります。測定対象によっては、Ωm(オームメートル)で示される場合もあります。

シート抵抗(Sheet resistance)= Ω/□ [読み:オームパースクエア]

⇒ 物質の『表面抵抗値』

主に、薄膜やフィルム状物質などシート状のものの電気抵抗を表す場合に使われます。

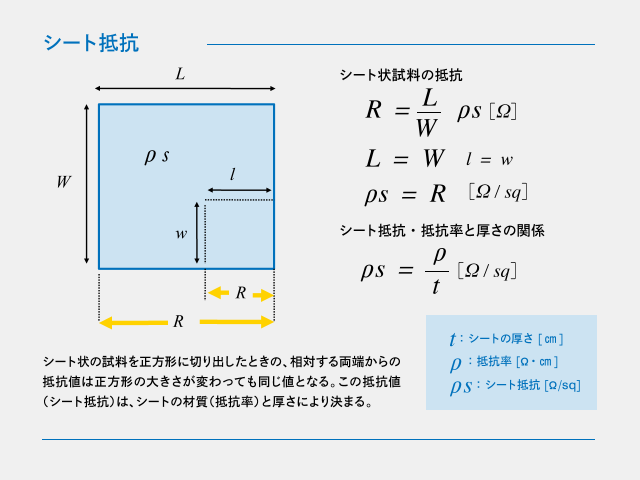

一般に三次元の導電性を表す場合、抵抗は次の式で表されます。

試料の長さ:Lと幅:Wを均一なものとすると、抵抗:Rとシート抵抗:ρsは等しくなります。

また、シート抵抗:ρsは、抵抗率:ρを厚さ:tで割った値としても表すことが可能となります。

接触式:4探針法測定

ここでは、接触式(4探針法)の抵抗率、シート抵抗測定原理の概要についてご紹介いたします(原理詳細は資料にてご説明しています)。

接触式の場合に主に用いられている4探針法は、1E-3(1m)~1E+9(1G)Ω/□レベルの抵抗レンジを測定出来ます。

幅広い分野での電気抵抗測定において、ベースとなっている測定手法です。

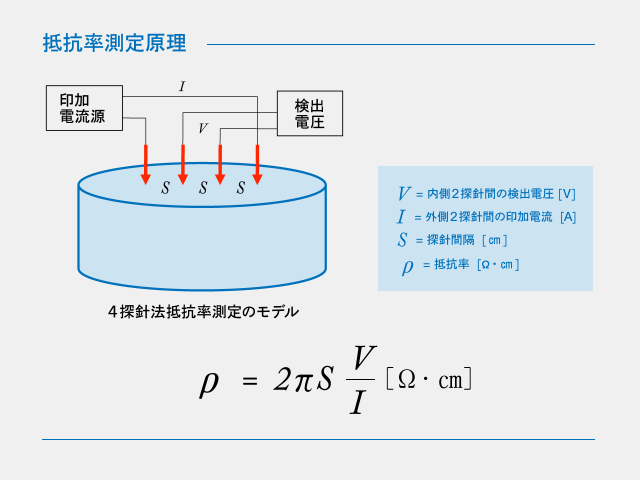

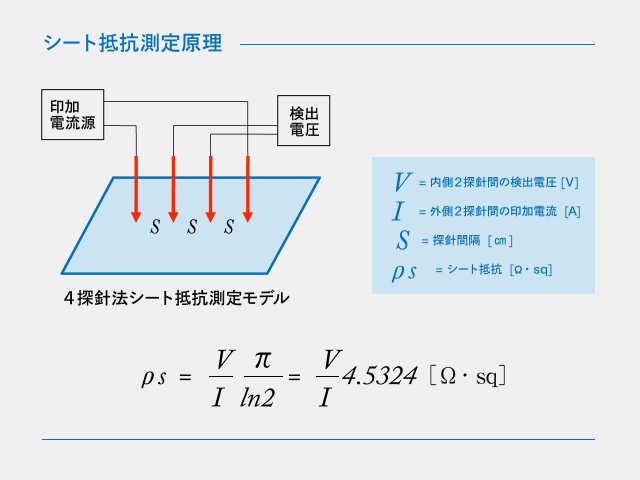

4探針法では、下記の手順で測定を実施します。

- (1)測定サンプルに4本の針状の電極を直線上に置きます。

- (2)外側の2本の探針間に一定電流を流します。

- (3)内側の2本の探針間に生じる電位差を測定することで、抵抗を求めます。

抵抗率(比抵抗)

シート抵抗

弊社の4探針測定システムは、JIS、ASTM規格に準拠した測定方法・補正方法となっており、特にシリコン関連ユーザー様からは多大なご信頼を頂き、業界標準測定システムとしてご使用頂いております。

また、トレーサビリティについても、米国立標準技術研究所・NIST(National Institute Standard Technologies)規格に準拠した標準サンプルを装置校正基準とし、入念な出荷前検査を行っております。

*4探針法と「4端子法」とは、測定原理は共通であり、違いは、試料と接触する電極部分の形状が異なることだけです。4探針プローブは、針間:1mm=測定スポット:3mm程度であり、4端子プローブよりも極小スポットでの測定が可能です。また、4端子法のような試料上の電極形成の必要がなくなることで、作業の効率化が図れます。

<4探針測定 参考動画:産総研>

また、ナプソンの4探針法抵抗測定装置は、下記の日本工業規格(JIS)および米国材料試験協会(ASTM)の定められた規格に則ったものとなっております。

| 日本工業規格 | JIS H 0602-1995 | シリコン単結晶及びシリコンウェーハの4探針法による抵抗率測定方法 |

|---|---|---|

| JIS K 7194-1994 | 導電性プラスチックの4探針法による抵抗率試験方法 | |

| 米国材料試験協会 American Society for Testing and Materials |

ASTM F 84-99(SEMI MF84) | Standard Test Method for Measuring Resistivity of Silicon Wafers With an In-line Four-Point Probe |

| ASTM F 374-00a | Standard Test Method for Sheet Resistance of Silicon Epitaxial, Diffused, Polysilicon and Ion-implanted Layers Using an In-Line Four-Point Probe with the Single-Configuration Procedure | |

| ASTM F 390-11 | Standard Test Method for Sheet Resistance of Thin Metallic Films With an Collinear Four-Probe Array | |

| ASTM F 1529-97 | Standard Test Method for Sheet Resistance Uniformity Evaluation by In-Line Four-Point Probe with the Dual-Configuration Procedure |

非接触式:渦電流法測定

ここでは、非接触式(渦電流法)の抵抗率、シート抵抗測定原理の概要についてご紹介いたします(原理詳細は資料にてご説明しています)。

非接触式の場合に主に用いられている渦電流法は、1E-3(1m)~1E+4(10k)Ω/□レベルの抵抗レンジを測定出来ます。

半導体、化合物半導体、液晶、カーボン系新材料など幅広い分野での測定に使用されています。

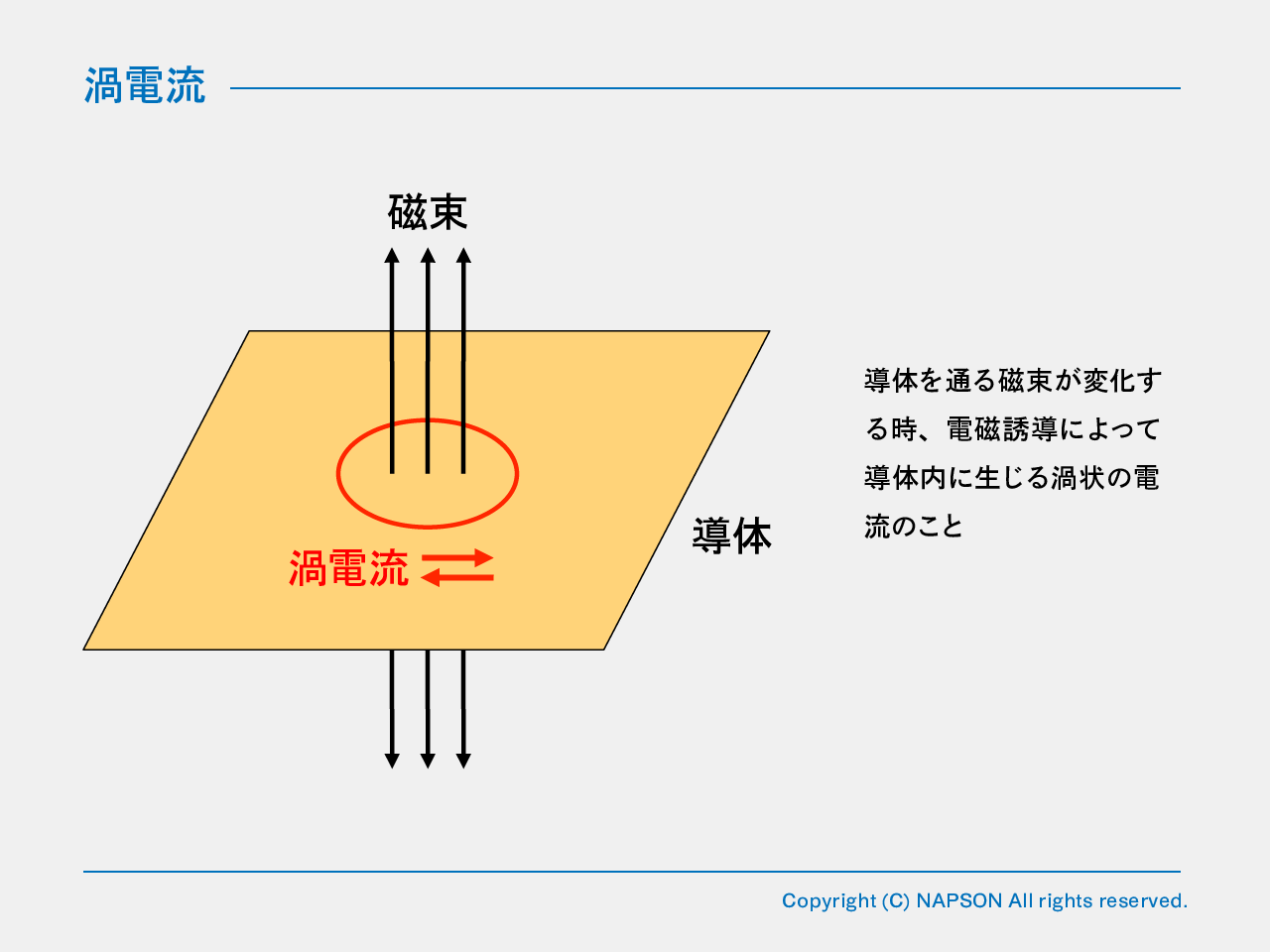

渦電流法の測定システムは、電磁誘導作用により発生する渦電流を利用することにより抵抗測定を行っています。

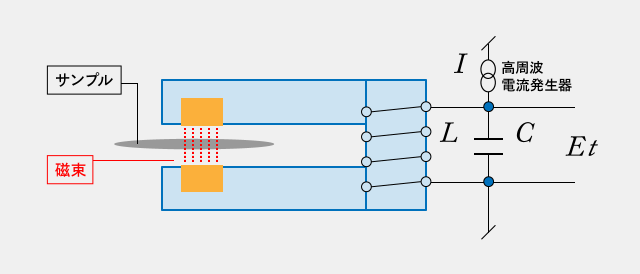

非接触測定プローブユニットには、一定のギャップで両面(上下)に配置したプローブコア(磁性体)があります。

<非接触測定プローブユニットの構造>

●渦電流法では、下記の手順で測定を実施します。

- (1)プローブコア間に、高周波を加え磁束を発生させ、サンプルを挿入すると、サンプルに渦電流が発生します。

- (2)このとき、①サンプルに渦電流が流れる→②サンプル内で電流消費され電力損失が生じる

→③比例して回路内の電流が減少。この減少した電流値を検出します。 - (3)検出した電流値とサンプルの抵抗は反比例の相関関係にあるため、これを利用し、電流値とシート抵抗の校正カーブ(計算式)から、シート抵抗または抵抗率を導き出します。

(*抵抗率を算出する際は、サンプルの厚さ情報が必要になります)

<渦電流測定 参考動画:産総研>

非接触式(両面プローブタイプ)と、非破壊式(片面プローブタイプ)について

上記のように、非接触式では、上下で対となったプローブ間のギャップにサンプルを挿入することで測定を実施しています。

したがって、プローブユニットの形状から、どうしてもサンプルの厚さおよび対応サイズに制約が出てしまいます。

サンプルの厚さの制約:プローブ間ギャップは通常2mmのため。

サンプルの対応サイズの制約:コの字型のユニット形状のため、懐深さに限界がある。

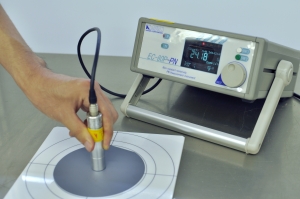

そこで、弊社では、大きなサンプルや厚さのあるサンプルにも対応するため、渦電流の技術を応用し、片面式ハンディープローブタイプを、開発・製作いたしました。

左の写真のように、プローブをサンプル面に対して垂直に簡易接触させるだけで、測定が可能です。

電気抵抗測定の測定原理の資料ダウンロード

電気抵抗の測定方法・測定原理にをまとめた資料を作成しました。

『電気抵抗測定の測定方法を詳しく知りたい』、『測定原理を理解したいけど既存文献だと分かりにくい』などのご要望がある場合には、ぜひご参照ください。